5일 전

석탑 속 명문 52자의 비밀, '아산 오봉사'

천여 년 백성 안위를 기원하는

석탑과의 대화

충남 아산시 장존동 499-4

무슨 사연인지 정확히 알려지지 않았지만

설화산 계곡으로 넘어져 깨어지고 방치된 삼층석탑은

재축조 과정에서 ‘새로운 돌이 사용됐다’라는 진품 논란을 겪습니다.

하지만, 문화유산 지정을 앞두고 착수된 고고학 정밀조사,

중심축이 일부 틀어져 어색해진 균형미 이외

새로운 석재의 첨가와 결실된 부재가 없다는 연구결과

그리고 드러난 천년고찰 오봉사 삼층석탑의 비밀

탑이 세워진 상태에서는 아무도 볼 수 없는

상층기단에 새겨진 52자의 명문이 세상에 드러납니다.

오봉사(五峰寺)는 충청남도 아산시 장존동 산60번지 설화산(448m) 중턱에 있는 전통사찰로 대한불교 조계종 제6교구 본사 마곡사의 말사입니다. 창건 관련 구체적 기록이 발견되지 않아 내력과 사찰의 규모를 정확히 알 수 없지만, 경내에서 출토되는 기와 파편과 삼층석탑 양식등으로 미뤄 통일신라 후기 혹은 짧아도 고려 전기에도 존재한 천년고찰의 역사가 추정되고 있습니다.

기록으로 남겨진 오봉사는 조선시대 등장하는데 1530년(조선 중종 25년) ‘신증동국여지승람(新增東國輿地勝覽)’과 1757년(영조 33년)~1765년 전국 각 군현에서 편찬한 읍지를 모아 엮은 전국지리지 ‘여지도서(輿地圖書)’, 1872년 제작된 ‘군현지도 온양군’, 1911년 ‘조선지지자료’ 등에 삼층석탑과 서라산 남산사(南山寺)등이 기록되었다가 아산군지(1929년)와 조선환여승람(1930년) 등을 거치면서 오봉암으로 바뀌었습니다. 조선시대 지리지 등의 ‘西達山’ 표기는 ‘서달산’이 아닌 순 우리말 ‘서라산’의 한자 표기로 현재 사용되는 ‘설화산’의 본래 우리말 이름도 ‘서라산’입니다. 오봉사는 2015년 문화유산지정 즈음에 바뀐 이름입니다. 아산의 진산으로 불리는 설화산은 전국 최고(最古)온천의 하나인 '온양온천'의 발원지 입니다. 다섯 봉우리 형상에 오봉(五峰)이라 불리는데 온양의 옛 이름 온주(溫州)의 남쪽에 있어 남산(南山)이라고도 불렸습니다. 오봉사는 온주를 감싸 진호하는 설화산에서 백성들의 안위를 기원하는 형세를 갖췄던 것입니다.

설화산 계곡 축대에 기댄 오봉사는 요사 2동과 삼층석탑, 석불노전, 대웅전 등 비교적 단출한 규모입니다. 대웅전은 정면 3칸과 측면 2칸의 아담한 크기에 ‘주심포’ 겹처마 양식의 팔작지붕입니다. 정면 3칸은 4분합 띠살문 창호에 추녀 끝 풍경을 매달았습니다. 주심포는 지붕의 무게를 분산시키기 위해 처마 끝 기둥머리 위에 짜 맞춘 나무쪽입니다. 충남의 수덕사 대웅전이 주심포 양식의 대표적 사례입니다.

대웅전 상단 불단에는 석가모니불을 중심으로 오른편 지장보살, 왼편의 관세음보살이 협시하는 삼존불이 봉안되어 있습니다. 이들 불상은 조선후기 것으로 추정됩니다. 석가모니불의 왼손은 엄지와 중지를 맞대고, 오른손은 풀어 오른쪽 무릎에 얹은 채 손가락은 땅을 가르키는 항마촉지인(석가모니가 수행을 방해하는 모든 악마를 항복시킨 것을 상징) 수인(부처의 수인은 충남의 전통사찰 6. 인취사편 참조)을 하고 있습니다. 오른편 지장보살은 오른손에 지혜를 상징하는 육환장(六環杖. 고리가 여섯 개 달린 지팡이)을, 왼손은 여의주로 불리는 지혜의 마니주(摩尼珠)를 갖고 있는 모습입니다.

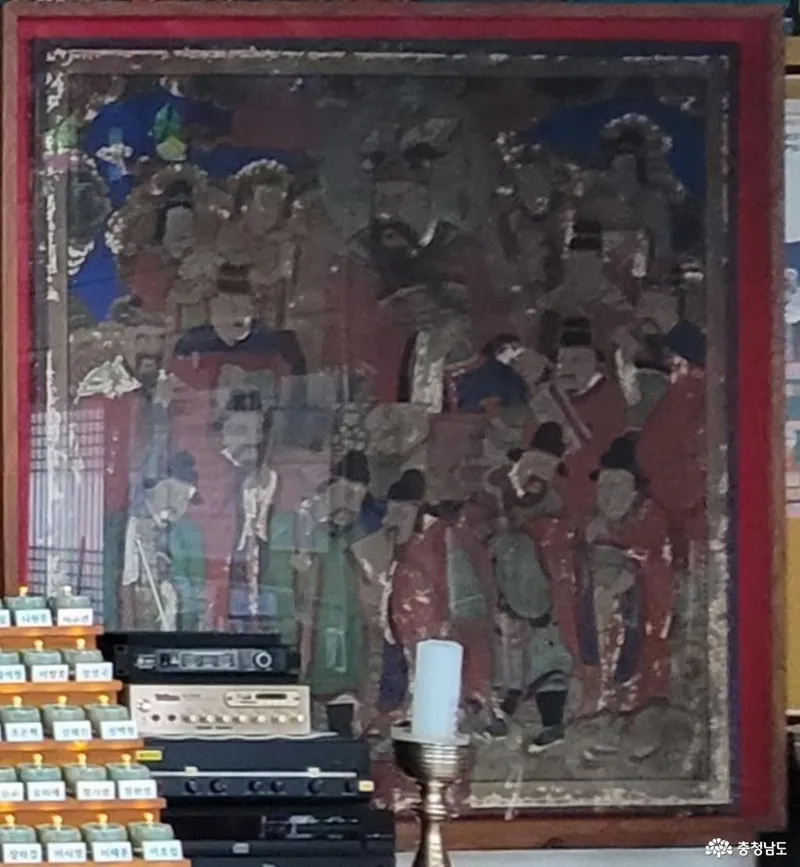

삼존불 뒤로 걸린 후불탱화는 ‘영산회상도’입니다. 가운데 석가모니불을 중심으로 좌우에 문수보살과 보현보살 등 6대 보살이 협시하고, 상단 뒤편에 마하가섭존자와 아난존자 등 10대 제자와 사천왕 등이 배치되었습니다. 이와함께 삼존불 오른편으로 칠성탱화와 독상탱화, 산신탱화가 왼쪽으로 현왕도와 신중탱화가 걸려 있습니다.

현왕도는 가로 106㎝ 세로 115㎝ 크기로 지옥의 다섯 번째 왕인 염라대왕입니다. 열 명의 ‘시왕’이 죽은자를 7일째부터 심판하는 것과 달리 ‘현왕’은 3일째 되는 날 영혼을 구제해 정토왕생을 돕는 존재입니다. 때문에 죽은자의 극락왕생을 위한 천도재에 주존으로 등장하기도 하는데 현왕에 대한 기도는 중국과 일본의 불교에서는 없는 우리나라에서만 행해지는 지역적 독특성을 가집니다. 가운데 붉은 관복이 현왕으로 주변과 아래 녹사와 하급관리 등이 그려져 있습니다. 화기에서 제작자가 ‘금어 금호(20세기 초 마곡사에서 활동한 금호당 약효)’와 제작년도(1906년)를 확인할 수 있습니다.

호법신중을 모셔 두는 ‘신중단(神衆檀)’의 ‘신중탱화’는 ‘동진보살’을 가운데로 위쪽에 ‘제석’과 ‘대범천’을, 상단에 ‘천신’을 나머지 여백에 ‘금강신장’을 배치했습니다. 신중은 불교가 지역별 토속신을 수용하면서 만들어진 것의 하나로 제석천·범천·사천왕을 비롯해 팔대금강신중과 야차·아수라와 같은 팔부신중 등을 모시는 공간입니다. 통상 ‘삼단불단’이라고 해서 부처나 보살을 모신 것을 ‘상단’, 신중을 모신 단을 ‘중단’, 일반 망자의 영혼은 ‘하단’으로 구분하는데 신중이 신앙의 직접적인 대상인 경우는 드물다고 합니다. 다만, 상단에 불공 이후 신중단에 ‘반야심경’을 독송하는데 이는 신중이 부처를 돕고 중생을 돌보는 것의 감사표시라고 합니다.

이와 함께 삼존불의 오른편으로 ‘칠성탱화’는 ‘치성광여래’를 중심으로 좌우에 ‘일광보살’과 ‘월광보살’이 협시하고, 상단에 자미대제와 남극노인성 등 칠여래를, 하단에 칠원성군을 그려 넣었습니다. 함께 걸인 독성탱화과 산신탱화는 비교적 최근인 1970년 대 제작된 것으로 알려져 있습니다.

대웅전의 아래에 위치한 삼층석탑은 조성 당시의 위치는 아닙니다. 약 60여년 전 현재 위치에서 북쪽 40여m 지점에 탑이 무너진 상태로 방치되어 있다가 옮겨 세웠다고 합니다. 탑은 재축조 과정에서 원래의 석탑 부재로 세워져 새로운 석재의 첨가는 없었으며 결실된 부재 즉, 탑신부에서 석재의 이탈도 없었다는 연구결과가 제시되고 있습니다. 이같은 사실은 초층 옥개석의 윗면과 2층 탑신석 그리고 2층 옥개석 윗면과 3층 탐신석 및 옥개석이 정확히 맞물리는 사실로 확인되고 있습니다. 3층 옥개석 윗부분 노반(탑 꼭대기 층의 네모난 지붕 장식) 역시 일체형 돌출로 하나의 돌로 이루어져 있으며 노반 가운데 지름 약 6㎝의 찰주공(擦柱孔)이 있어 최초 조성 당시 삼층석탑으로 제작된 것으로 확인되고 있습니다. 다만, 무너지고 방치되면서 옥개석이 심하게 훼손됐고 상륜부 역시 일부 훼손돼 노반까지 전체 높이는 250㎝이고 그 위에 올려진 자연석까지 포함하면 현재 높이는 277㎝입니다.

이처럼 오봉사 삼층석탑은 한눈에도 훼손이 심하고 중심축의 일부가 틀어지는 등 균형면에서 일부 어색하기까지 합니다. 기단부 지대석과 상륜부 일부는 오랜세월 풍파에 사라졌는데 상층기단석은 윗부분 너비가 아래보다 넓어 비대칭적입니다. 그럼에도 오봉사 삼층석탑이 주목받는 것은 명문 때문으로 석탑 조성시기와 후원자, 발원자, 제작자가 모두 확인되어 양식의 변천뿐 아니라 아직은 중앙집권화가 완성되기 이전의 고려시대 초 충남 아산지역 사회상 이해에 역사·문화·지역적 가치가 큰 것으로 평가됩니다.

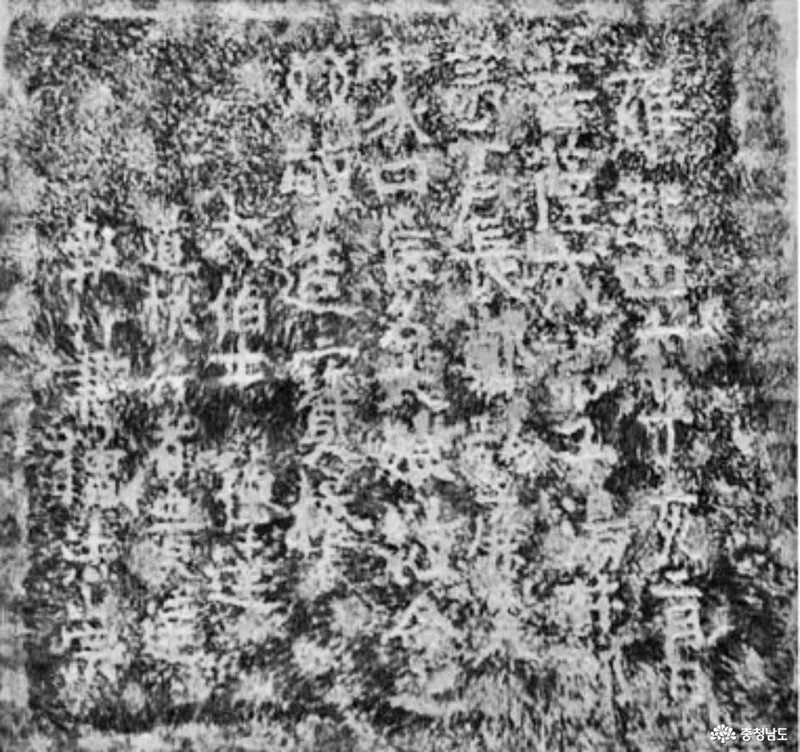

석탑의 명문은 문화재 지정을 위해 2010년 조사 과정에서 발견됐습니다. 탑을 조성하면서 자체에 명문을 새긴 경우도 흔치 않은데, 상층기단 갑석 윗면에 이를 새겨놓은 것은 더욱 드문 사례였다고 합니다. 기단부는 지대석 없는 이중기단인데 하층기단은 저석, 면석, 갑석이 한 개의 돌로 조성되고 면석에 코끼리 눈을 표현한 ‘안상’ 두 개씩을 새겼습니다. 갑석 윗면에는 상층기단 받침을 낮게 돌출시켜 고려초 석탑의 특징을 보여줍니다. 상층기단도 기단석과 갑석을 한 개의 돌로 만들고 기단석에 우주(귀기둥)와 탱주(버팀기둥)을 새겼는데 탑신 받침의 아래로부터 '낮고 둥글게 ⇒ 각지게 ⇒ 둥글게 ⇒ 둥글게 ⇒ 아주 낮고 각지게' 등 5단의 섬세한 돌출과 그 안쪽의 글씨가 특징입니다.

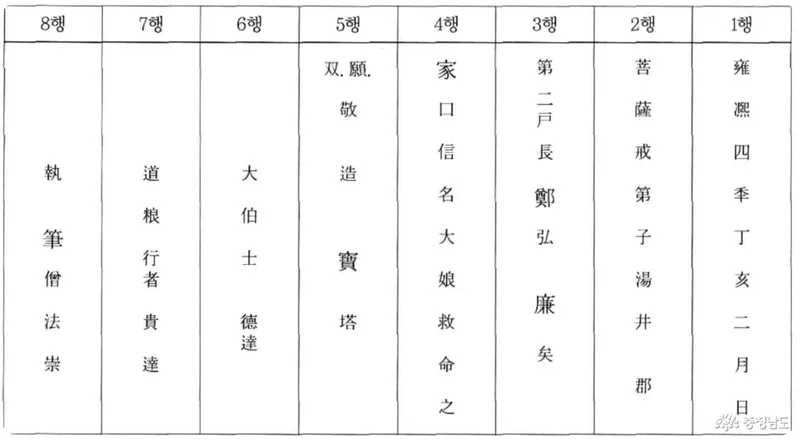

음각된 명문은 8행 55자로 확인됐습니다.

옹희사년정해이월일(雍凞四秊丁亥二月日)

보살계제자탕정군(菩薩戒第子湯井郡)

제이호장정홍렴의(第二戶長鄭弘廉矣)

가구신명대낭구명지(家口信名大娘救命之)

쌍(병)경조보탑{双(幷)敬造寶塔} 대백사덕달(大伯士德達) 도량행자귀달(道粮行者貴達) 집필승법숭(執筆僧法崇)

입니다.

5행의 첫 글자 ‘쌍(双)’은 ‘병(幷)’ 등 글자판독이 유동적입니다. 이를 풀이하면 “987년(고려 성종 6년) 2월 탕정군 제2호장 ‘정홍렴’의 큰누이가 공경하는 마음으로 탑을 조성했는데, 석탑 조성의 대백사는 ‘덕달’, 석탑 조성 불사 실무 책임자는 ‘귀달’, 명문을 짓고 새긴 집필승은 ‘법숭’”으로 밝히고 있습니다. 여기서 옹희 4년은 고려 성종 6년에 해당하므로 삼층석탑은 고려 초 조성된 사실이 확인됐으며 정홍렴은 나말여초 ‘탕정성’ 축조에 공을 세워 탕정군의 호족이 된 ‘온양정씨’입니다. 이때 쌓은 탕정성은 ‘배방산성’으로 추정되는데 탕정군은 백제부터 통일신라까지 행정지명으로 고려 시대 온수군, 조선 시대 온양군을 거쳐 현재 아산시 온양1~6동·탕정면·배방읍·송악면 일대에 해당합니다. 지방관을 전국에 모두 파견하지 못한 고려 초 호장은 지방의 실질 통치자로 제2호장은 당시 지역내 서열 2위의 실세로 추정됩니다.

불교에서 탑은 부처의 사리나 불교 경전을 안치한 신앙의 대상물로 오봉사 삼층석탑 역시 초층탑신(첫 탑 기단과 상륜 사이 탑의 몸)에 가로 16㎝ 세로 16㎝ 높이 6.3㎝ 크기의 네모진 사리공이 마련되어 있습니다. 이 사리공을 보호하기 위해 초층 옥개석 하부에는 빗물을 차단하는 절수 홈을 만든 것으로 추정되며, 나머지 2층과 3층 옥개석에는 이 같은 장치가 마련되지 않고 있습니다. 옥개석은 전체적으로 파손이 심해 학계에서조차 특징 파악에 다소 무리를 제기하지만, 비교적 사태가 양호한 초층 옥개석은 현재 북면부가 가장 잘 남아 있는데 최대 너비가 89cm로 옥개받침까지 두께 48cm와 비교하면 다소 둔중함을 느끼게 합니다. 고려 석탑의 특징은 옥개석에서 옥개받침까지 두께가 얇고 처마 끝의 반전으로 매우 가볍고 유려함을 보이지만, 오봉사 삼층석탑은 고려 석탑의 날렵함은 없지만 처마 끝 반전으로 둔중한 느낌을 줄여주고 있습니다. 특히 옥개받침에서 처마까지의 폭이 매우 넓은 표현은 통일신라와 고려 석탑의 특징 가운데 하나입니다.

이처럼 탑은 전체적으로 세 부분으로 나눠 아래쪽부터 기초인 기단부와 몸체를 이루는 탑신부, 가장 윗부분의 상륜부로 구분합니다. 이 가운데 탑신부는 층수를 결정짓습니다. 보통 3층이니 5층이니 하는 층수 구분은 탑신부가 몇 개로 이뤄졌는지를 구분한 것으로 우리나라 불탑은 기본 홀수를 채택합니다. 홀수는 양의 수이자 하늘의 수이고, 짝수는 음의 수, 땅의 수라는 음양 사상 때문으로 해석됩니다. 백제 석탑은 5층, 신라와 고려는 3층 등 시대와 지역별로 유행하는 구조입니다. 물론 13층 석탑(정혜사지)과 다보탑 등 이형석탑도 있고 서울 용산의 국립박물관에 전시 중인 원각사지 10층석탑 등이 있지만, 대부분은 3층 혹은 5층의 홀수로 만들어졌습니다. 탑은 목탑, 석탑, 전탑 등 다양한 재료가 사용되었는데 불교가 전파된 경로에 따라 중국은 전탑, 한국은 석탑, 일본은 목탑이 보편화하였습니다. 이는 중국의 경우 황하강과 양쯔강 주변 양질의 점토로 만든 벽돌을, 산이 많은 우리나라는 화강암을, 일본은 자생하는 삼나무를 재료로 탑을 만드는 것이 효율적이라는 해석입니다. 물론 우리나라에서도 삼국시대 목탑이나 전탑이 많이 세워졌는데 지금은 사라진 황룡사탑 등이 대표적이지만, 전란 등으로 훼손됐고 현재 남아 있는 탑 대부분은 석재를 이용한 것입니다.

인도에서 중국을 거쳐 우리나라로 전래한 탑의 어원은 인도어 스투파(Stupa)로 이를 한자로 음역해 ‘솔탑파(率塔婆)’로 불렀다가 ‘탑’으로 줄여 부른 것이 정착됐습니다. 1층부터 위로 쌓아 올리며 기능에 따라 조형물 혹은 건물로도 구분하는데 원래 열반한 석가모니의 사리를 담은 데서 기원합니다. 우리나라에서는 사찰의 중심 대웅전 앞마당에 주로 세워져 ‘탑돌이’ 등 불심을 북돋는 데 이용됐습니다. 참고로 석가모니 열반 당시 그의 사리는 인근 8개 왕국이 각각 탑을 세우고 나눠 보관했는데 이를 ‘근본8탑’이라 부릅니다. 이후 아쇼카 왕이 인도를 통일하고 근본8탑 가운데 7개 탑에서 석가모니 사리를 꺼내 인도 전역에 8만4000기의 탑을 세워 나눠 보관했다고 합니다. 여기에서 8만4000기의 불탑은 이를 실제 조상했다가 보다는 불교에서 ‘극히 많음’을 가르치는 상징하는 숫자적 표현으로 추정되고 있습니다. 당연히 지역별로 여러 모양의 탑이 만들어졌을 것이지만, 대체로 네모난 기단에 봉분 모양의 둥근 구조물과 다시 그 위에 우산 모양 상륜부를 얹는 인도 무덤 형태인 스투파를 따랐는데 부처의 진신사리를 나누는 데 한계가 있으니 경전이나 작은 불상 혹은 금으로 만든 상자 속에 보석 등 귀중품을 넣었다고 합니다. 우리나라에도 석가모니 진신사리를 봉안한 사찰을 5대 적멸보궁(寂滅寶宮)이라 부르는데 경남 양산시 통도사, 강원 평창군 오대산 중대와 인제군 설악산 봉정암, 영월군 법흥사, 정선군 태백산 정암사 등입니다. 이곳의 사리는 신라 자장(慈藏, 590-658)이 당나라에서 귀국하면서 가져온 것으로 정암사는 임진왜란 당시 통도사 것을 나눈 것이라 합니다.

대웅전 뒤편으로는 형체조차 제대로 가늠하기 어렵지만, 미륵불을 모신 기도 도량이 있는데 ‘기복신앙’으로 이해됩니다. 오복사는 인적이 드문 사찰로 설화산 울창한 숲길을 따라 정적을 벗 삼아 오르면서 하나의 쉼터가 되고 있습니다. 맑은 샘물로 한숨을 돌리기에도 그만입니다.

아산시 오봉사

○ 위 치 : 충청남도 아산시 설화산길 156 (장존동 500)

○ 문 의 : 041-544-0995

○ 운 영 : 연중무휴(일몰 후 출입제한)

○ 입장료 주차장 : 무료 (소형차량 주차 가능)

○ 취 재 : 2025년 3월 27일

< 참고문헌 >

전통사찰총서-대전·충남의 전통사찰 1, 사찰문화연구원, 1999년

정은우 & 김지현. (2012). 오봉사 삼층석탑과 명문 분석. 미술사학연구, (273), 71-99.

문화유적총람-사찰편, 충청남도, 1990년

충청남도지정문화재해설집, 충청남도, 2001년

한국민족문화대백과사전, 정신문화연구원, 1991년

국가유산청 국가유산정보(https://www.khs.go.kr)

충남디지털문화유산(https://www.chungnam.go.kr)

아산시청 문화관광(https://tour.asan.go.kr)

한국학중앙연구원 – 향토문화전자대전(https://www.aks.ac.kr/<

시공불교사전, 곽철환, 시공사, 2003년

디지털아산문화대전, 종교/불교, 문화유산/유형 탑과 부도,

※ 이 글은 충청남도 도민리포터 휘리릭님의 글입니다. 충청남도 공식 입장과는 다를 수 있습니다.

#충청남도 #충남 #충남도청 #충남여행지 #국내여행 #충남여행 #충남가볼만한곳 #충남방문의해 #충남관광 #충청도여행 #충청도가볼만한곳

- #충청남도

- #충남

- #충남도청

- #충남여행지

- #국내여행

- #충남여행

- #충남가볼만한곳

- #충남방문의해

- #충남관광

- #충청도여행

- #충청도가볼만한곳

- #아산

- #오봉사

- #아산여행

- #아산관광

- #아산데이트

- #아산아이와

- #아산사찰

- #아산산책

- #아산가볼만한곳

- #충남데이트

- #충남아이랑

- #충남사찰

- #충남산책

- #충남갈만한곳

![[충청 명인] 뜨거운 불꽃 속 대장장이 ‘가치를 담아내는 일’](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/sinmunman/2025-04/223830427239/sinmunman_223830427239_0.png?h=160&q=100&w=160)

![[칠곡서포터즈] 봄의 낭만이 몽글몽글, 팔공산 순환도로 라이온스 벚꽃거리](https://cdn.welfarehello.com/naver-blog/production/chilgok6043/2025-04/223834074647/chilgok6043_223834074647_0.jpg?h=160&q=100&w=160)